vor einer Woche:

532 Stufen bis zum Himmel

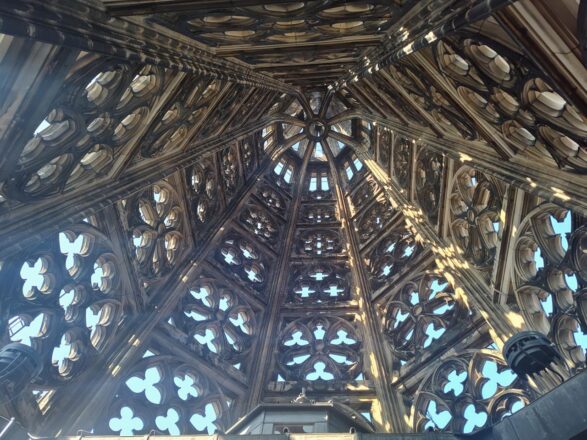

Blick hinauf durch die Turmhaube zur Spitze des Südturms

Nach mehr als vierzig Jahren bin ich heute zum zweiten Mal im Leben auf die Spitze des Kölner Doms gestiegen. Beim ersten Mal am Anfang der 1980er Jahre war ich ein Teenager und mit meinem Daddy hier, ich erinnere mich genau.

Der Aufstieg über insgesamt 532 Stufen vom Untergrund der Dom-Platte ist durchaus anspruchsvoll. Einen Aufzug gibt es nicht.Vor mir zwei amerikanische Touristen, die beherzt lossprinten. Ich denke noch: geht lieber nicht zu schnell, das ist wie bei einem Berg, da stehen die Beiden nach einem Fünftel des Aufstiegs im Treppenhaus keuchend vor mir und müssen erst einmal ein Päuschen einlegen.

Ich gehe ruhig weiter, ohne Atemnot, aber ins Schwitzen komme ich schon auch. Hier oben in den offenen Türmen ist herrlich klare Luft, vielleicht ein wenig früh am Tag, um gute Fotos zu schießen, denn die Sonne steht noch recht tief. Aber es tut gut, von oben ein Gebet in Richtung Himmel zu schicken.

Nach dem Abstieg besuche ich noch den Kirchenraum, dessen Pracht und Luftigkeit im dichten Gedränge der Touristen ein wenig untergeht. Im Herzen des Doms die Reliquien der Heiligen Drei Könige. Der Schrein stammt aus dem 13. Jahrhundert und stellt die größte mittelalterliche Goldschmiedearbeit in ganz Europa dar. Es war diese Reliquie, die Köln im Mittelalter zum Anziehungspunkt für Pilger aus vielen Ländern machte und den Grundstein für den Wohlstand der Stadt legten.

vor zwei Wochen:

Schinkelkirche in Straupitz

Weithin sichtbar: Die Kirche von Straupitz

In der flachen Landschaft des Spreewalds ist das kleine Dorf Straupitz aufgrund einer markanten Landmarke weithin sichtbar: Den beiden hoch aufragenden Türme der Dorfkirche, die nach Plänen des berühmten preußischen Architekten Karl Friedrich Schinkel erbaut wurde.

Mit ihrer auf Fernwirkung angelegten Doppelturmfassade und der vollständig erhaltenen ursprünglichen Ausstattung stellt sie ein hochrangiges Baudenkmal von überregionaler Bedeutung dar. In einem Ort mit knapp eintausend Einwohnern würde man ein solches architektonisches Kunstwerk Bauwerk gar nicht vermuten.Doch ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich Straupitz zu einem blühenden Marktflecken am nördlichen Rand des Spreewaldes. Zwischen 1795 und 1798 lies Willibald von Houwald dort sogar ein Schloss im Barockstil errichten, das heute als Grundschule dient.

Außerdem gibt es im Ort eine perfekt restaurierte Holländerwindmühle aus dem Jahre 1850. Sie entstand, nachdem die alte Bockwindmühle bei einem Brand zerstört worden war. Heute wird die Straupitzer Mühle wieder als Korn-, Säge- und Ölmühle betrieben. In ihrer Dreifachfunktion ist sie die einzige Mühle dieser Art in Europa, die noch in Betrieb ist.

vor zwei Wochen:

Lübben im Spreewald

Typisch für den Spreewald: Holzbrücken über die Fließe

Jetzt sind wir mitten im Spreewald. Lübben ist die Kreisstadt des Landkreises Dahme-Spreewald in der Niederlausitz und eines der Haupt-Tourismuszentren der Region. Die Stadt liegt rund 40 Kilometer nordwestlich von Cottbus und 75 Kilometer südöstlich von Berlin.

Wenn ich sehe, wie viele Ausflugskähne rund um den Spreehafen vor Anker liegen, kann ich mir vorstellen, was hier in der Saison zwischen April und September los sein muss.Doch jetzt, Mitte März, liegt der Tourismus noch im Winterschlaf. Auf unserer zweistündigen Wanderung durch den Ort und entlang der Spree begegnet mir ein einziger Ausflugskahn mit dick eingepackten Damen, die zum Aufwärmen ihre Kaffeekannen mitgebracht haben.

Dabei ist es ein herrlicher Tag. Mit Doxi laufe ich entlang der Spree in nördlicher Richtung aus dem Ort heraus und mache mir einen Eindruck von der mit zahlreichen Fließen (Bächen) durchzogenen Landschaft.

Überwiegend flach ist es hier, denke ich noch, da stoßen wir im Wald auf einen markanten, rund 30 Meter hohen bewachsenen Sandhügel. Das muss die Endmoräne eines eiszeitlichen Gletschers sein.

vor zwei Wochen:

Durch die Peitzer Teichlandschaft

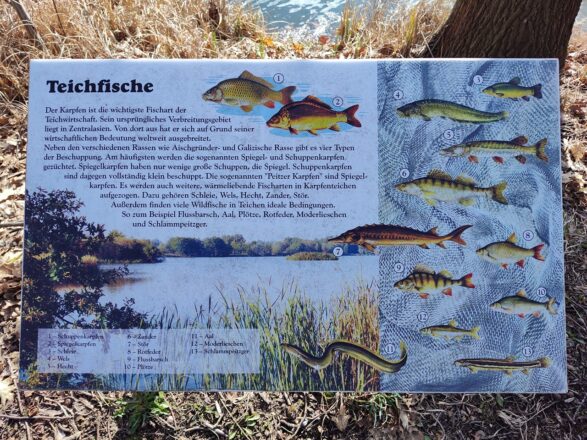

Auf den Wanderwegen zwischen den Teichen

Heute bin ich mit Doxi bei herrlich sonnigem, aber kaltem Winterwetter durch die größte zusammenhängende Teichlandschaft Deutschlands gewandert. Bei Peitz, am östlichen Rand des Spreewalds, erstrecken sich auf einer Fläche von rund 1000 Ha mehr als dreißig Teiche, die der kommerziellen Fischzucht (vorwiegend Karpfen) gewidmet sind.

Die Fischzucht hat in diesem Gebiet nördlich von Cottbus eine lange Tradition: Bereits aus den Jahren 1577/78 liegen Ergebnisse der Karpfenfischerei vor.Für den Bau der Teichanlage wurde das natürliche, nach Nordwesten abfallende Geländeniveau ausgenutzt. Man schüttete in dieser Richtung Dämme auf. In östlicher Richtung werden die Teiche durch das natürlich vorgegebene Gelände begrenzt. Der Hammergraben, ein ebenfalls Mitte des 16. Jahrhunderts entstandener Kanal, führt von Cottbus kommend Spreewasser zum Peitzer Teichgebiet.

Durch ihre geringe Tiefe von nur einem Meter erwärmen sich die Teiche im Frühjahr schnell, was den Appetit und das Wachstum der Karpfen anregt. Zur Fischernte und zur Gewässerpflege werden die Teiche im Herbst einzeln geleert und anschließend wieder aufgefüllt.

Die Teiche sind Brutgebiet für seltene Wasservogelarten. Außerdem nutzen viele Vögel das Gebiet als Rastplatz während der jährlichen Vogelzüge.

Infotafel am Wegesrand

Zwischen den Teichen existieren Wirtschaftswege, über die man das Gebiet wunderbar erwandern kann. Fast immer im Hintergrund sichtbar: Die mächtigen Schlote des Kraftwerks Jänschwalde mit seinen sechs 500 MW-Blöcken, ursprünglich aus sowjetischer Produktion.

Es ist das drittgrößte Kohlekraftwerk Deutschlands. Bei Volllast verbrennt es bis zu 80.000 Tonnen Braunkohle pro Tag, wobei jedes Kilogramm Braunkohle rund eine Kilowattstunde Strom erzeugt. Als wir dort unterwegs sind, muss es einen Arbeitsunfall oder etwas Ähnliches im Kraftwerk gegeben haben. Erst rasen ununterbrochen Feuerwehrwagen mit Blaulicht zum Kraftwerk, während im Ort die Sirenen heulen, dann trifft ein Rettungshubschrauber ein. Nur zu gerne würde ich wissen, was da geschehen ist.

vor zwei Wochen:

Die Löcher der Lausitz

Blick über die Rekultivierungsflächen des Tagebaus Nochten bis zum Kraftwerk Boxberg

Die Lausitz ist voll mit riesigen Löchern, die der Braunkohletagebau hinterlassen hat, insbesondere die Niederlausitz rund um Cottbus.

Diese Flächen sollen zukünftig entweder vollständig rekultiviert oder in riesige Seenlandschaft verwandelt werden. Das verbindet die Lausitz mit meiner Heimatregion am Rande des Rheinischen Braunkohlereviers.Teilweise bereits wieder als Heidelandschaft präsentiert sich Tagebau Nochten bei Weißweiler, den ich am Sonntag besucht habe. Er wird von der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) betrieben. Von einem Aussichtsturm am Rand des Geländes hat man einen tollen Blick auf die rekultivierten Flächen mit dem Kraftwerk Boxberg am Horizont. Daneben befindet sich das riesige Loch, in dem weiterhin gearbeitet wird.

Dort werden bis zu 18 Millionen Tonnen Braunkohle pro Jahr gefördert, wobei die Kohle unter einer mächtigen Deckschicht aus Sanden und Schluffen aus der Zeit des höheren Mittelmiozän verborgen liegt. Dadurch müssen für eine Tonne Braunkohle sieben Kubikmeter Abraum bewegt werden, sodass die riesigen Bagger ganz schön viel zu tun haben.

Ostsee Cottbus

Bereits in eine Wasserfläche verwandelt hat sich der Braunkohletagebau Cottbus-Nord. Dort befindet sich nun der Cottbuser Ostsee, der zu einem riesigen Freizeit- und Wassersportareal entwickelt wird. Sogar ein komplett neues Stadtquartier soll seenah entstehen. Auf dem See werden schwimmend mehr als 51.000 Solarmodule installiert, die den Strombedarf von 8.000 Haushalten decken sollen.

Die Flutung mit Spreewasser begann im April 2019 und erreichte im Dezember 2024 nach fünf Jahren den Nominalpegel von 62,5 Metern Normalhöhe über dem Meer. Mit 18,8 Quadratkilometern ist er der größte künstliche See Deutschlands. Auch hier gibt es einen Aussichtsturm, von dessen Spitze man sich einen Eindruck über die unglaubliche Größe des Areals machen kann.

Von den in Cottbus gewonnenen Erfahrungen wird man sicherlich auch im Rheinland profitieren können, wenn ab 2030 für etwa 40 Jahre (!) Rheinwasser in die Tagebaue Hambach und Garzweiler geleitet werden soll. Die beiden entstehenden Seen werden bis zu 190 m tief sein, zusammen eine Fläche von 23 Quadratkilometern besitzen und eine Füllmenge von 2 Milliarden Kubikmeter Wasser aufweisen. Auch dies ein echtes Mammutprojekt, deutlich größer noch als der Ostsee von Cottbus.

vor drei Wochen:

Im Stasi-Knast von Bautzen

Haftblock in Bautzen II

„Seil still, oder willst Du nach Bautzen?“ lautete ein geflügeltes Wort in der DDR, das wohl jeder DDR-Bürger kannte. Es bezog sich auf die beiden großen Gefängnisse in der ostsächsischen Stadt, in denen niemand gerne einsitzen wollte.

Bautzen I, das „Gelbe Elend“

Bautzen I, das „Gelbe Elend“, war eine bereits in der Kaiserzeit errichtete Haftanstalt. Überregionale Bekanntheit erlangte Bautzen I als „Speziallager Nr. 4“ der Sowjetischen Militäradministration nach dem Zweiten Weltkrieg und als Synonym für politische Verfolgung in der DDR.

Auch meine Familie aus dem Westen kannte über zwei Ecken entfernte Verwandte aus dem Osten, die dort wegen Republikflucht eingesessen haben.

Aufgrund der unzumutbaren Haftbedingungen brachen dort im März 1950 zwei Häftlingsaufstände aus, die von der Deutschen Volkspolizei brutalst niedergeschlagen wurden.

Im Zuge dieses Aufstandes gelangten zwei Briefe der Häftlinge als Hilferuf in die Bundesrepublik, wo sie von Herbert Wehner beim Parteitag der SPD vorgelesen wurden. Durch diese Briefe wurde die Öffentlichkeit auf Bautzen als Ort politischer Verfolgung aufmerksam.Bautzen II unterstand ab 1956 bis zum Ende der DDR als Sonderhaftanstalt dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und wurde zu einem Hochsicherheitstrakt mit 200 Haftplätzen für politische Sondergefangene („Stasi-Knast“) ausgebaut.

Bekannt wurde Bautzen II durch die Unterbringung von Regimekritikern, westdeutschen, ausländischen und prominenten DDR-Häftlingen. Gefangene wurden dabei teilweise nur mit ihrer Nummer angesprochen. 1963 wurde die Anstalt organisatorisch von der Haftanstalt Bautzen I abgetrennt und als eigenständige Strafvollzugsanstalt geführt. Zur Tarnung blieb die Haftanstalt Bautzen II nominell eine Einrichtung des Innenministeriums.

Heute ist in den Gebäuden von Bautzen II die Gedenkstätte Bautzen untergebracht. Sie berichtet über die Geschichte der beiden Gefängnisse, über den Gefangenenalltag dort, die Praktiken und Verhörmethoden der Stasi und lässt Zeitzeugen und ehemalige Inhaftierte zu Wort kommen. Ganz schön gruselig ist das, wenn man heute durch das leere Gefängnis streift.

vor drei Wochen:

Hauptstadt der Oberlausitz

Blick vom Spreeufer hinauf zur Stadt

Nach sechsstündiger Fahrt bin ich wohlbehalten in Bautzen angekommen, der historischen Hauptstadt der heute sächsischen Oberlausitz mit knapp 40.000 Einwohnern.

Die Stadt an der noch jungen Spree ist das politische und kulturelle Zentrum der Sorben, einer westslawischen Ethnie mit eigener Sprache und Kultur. Die zumeist deutschen Staatsbürger machen etwa 5 bis 10 % der Bevölkerung aus. Alle Straßenschilder in Bautzen sind deshalb seit 1991 zweisprachig gehalten: in Deutsch und Sorbisch.

Die zweitgrößte Stadt der Oberlausitz (nach Görlitz) verfügt über einen sehenswerten historischen Stadtkern, der sich um die Ortenburg bildete, die bereits im Jahr 1002 urkundlich erwähnt wurde. 1635 kam das seit der Reformation überwiegend protestantische Bautzen gemeinsam mit dem Markgraftum Oberlausitz zum Herzogtum Sachsen.Das Stadtbild wird durch mehrere historische Türme und Kirchen geprägt, die Bautzen schon im 19. Jahrhundert den Beinamen „sächsisches Nürnberg“ eintrugen. Einer der bekanntesten Türme ist der Reichenturm, der auch als „Schiefer Turm von Bautzen“ bezeichnet wird.

Wie man hier tief im Südosten der Republik politisch denkt, erlebe ich schon am ersten Abend. Und das gleich doppelt. Erst gelingt es mir nur nach aufwändiger Suche einen Zeitschriftenhandel ausfindig zu machen, der auch den SPIEGEL führt.

Als ich das Heft auf den Tresen lege, zieht die Verkäuferin markant die Augenbrauen hoch und murmelt sarkastisch etwas von Qualitätsjournalismus. Spontan erwidere ich: „Ein Hoch auf die Lügenpresse“, was sie aber gar nicht komisch findet.

Fünf Minuten später gerate ich in eine der letzten Montagsdemos auf deutschem Boden. Die Versammlungen der „Mahnwache Bautzen“ sind Treffpunkt für Rechtsextremisten aus ganz Ostsachsen, wie jüngst das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz berichtete.

Ich erkenne in der Dunkelheit nicht viel von den engagierten Volksgenossen, aber die mitgeführten Nationalflaggen des Kaiserreichs und des Dritten Reichs in Schwarz, Rot, Weiß sprechen für sich. Die AfD-Sachsen sieht in den wiederkehrenden Versammlungen einen anhaltenden Friedensappell. Ist klar!

vor einem Jahr:

Marktgemeide Jagerberg

Blick hinunter ins Saßbachtal

Meine zweite Station in der südlichen Steiermark heute ist die kleine Gemeinde Jagerberg, schön im oststeirischen Hügelland gelegen und mit einem tollen kostenlosen Womo-Stellplatz an einem nagelneuen Freizeitgelände ausgestattet.

Am höchsten Punkt des Ortes steht die Katholische Pfarrkirche Jagerberg hl. Andreas mit angeschlossenem Friedhof. Dahinter fällt der Höhenzug des Jagerbergs steil ab in das Saßbachtal.

Wir wandern ein wenig entlang der Kante des Höhenzuges durch den Wald. Es ist ziemlich warm und wir genießen den Schatten. Bevor es hinuntergeht ins schattenlose Saßbachtal, beschließe ich, lieber umzukehren und durch den Wald zurückzulaufen. Doxi hechelt schon ganz ordentlich und ich glaube, es Ist einfach zu viel Sonne gerade für meine alte Dame.

vor einem Jahr:

Feldbach in der Steiermark

Grüße aus Feldbach mit der Villa Hold im Hintergrund

Eigentlich wollte ich heute von Graz in Richtung Westen weiterreisen mit dem Ziel Klagenfurt. Doch die Stadt am Wörthersee liegt den ganzen Tag unter Regen. Also weiche ich für 24 Stunden Richtung Südosten aus und tauche tiefer in die Steiermark ein.

Unsere erste Station ist die Kreisstadt Feldbach an der Raab, fünftgrößte Gemeinde der Steiermark. Spektakuläres gibt es hier nicht zu entdecken, es hat aber ein architektonisch ansprechendes Ensemble rund um den österlich geschmückten Markt- und Kirchplatz.Da ist zum einen die Pfarrkirche hl. Leonhard im Stil der Neorenaissance. Weil deren Glockenturm am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde, hat man Anfang der 1960er Jahre einen frei stehenden Glockenturm mit einer Gesamthöhe von 72 m als Betonkonstruktion errichtet.

Zwanzig Jahre später wurde der schmucklose Turm von Mitgliedern der Kirchengemeinde mit über 2000 Farbfeldern bemalt. Das Kunstwerk wurde nach dem Entwurf „Bild der Demokratie“ des Grazer Malers Gustav Troger ausgeführt und bildet einen schönen Kontrast zum verschnörkelten Kirchenbau ganz in Weiß.

Neben der Kirche steht die schmucke Villa Hold, zwischen 1890 und 1892 im Auftrag einer reichen Brauereiwitwe im neugotischen Stil errichtet. Heute befindet sich darin die Stadtverwaltung von Feldbach.

Etwas weiter hat man eine alte Furt an der Raab sehr hübsch gestaltet, mit einem Übergang, den man trockenen Fußes überschreiten kann. Dort stärkt sich Doxi im Fluss, bevor es für und weitergeht nach Jagerberg.

vor zwei Jahren:

Friedrich Schiller: Punschlied

Vier Elemente

Innig gesellt

Bilden das Leben,

Bauen die Welt.

Preßt der Zitrone

Saftigen Stern,

Herb ist des Lebens

Innerster Kern.

Jetzt mit des Zuckers

Linderndem Saft

Zähmet die herbe

Brennende Kraft.

Gießet des Wassers

Sprudelnden Schwall,

Wasser umfänget

Ruhig das All.

Tropfen des Geistes

Gießet hinein,

Leben dem Leben

Gibt er allein.

Eh es verdüftet

Schöpfet es schnell,

Nur wenn er glühet,

Labet der Quell.

vor zwei Jahren:

Köstliches Feta-Ofengemüse

Vegetarisch, gesund und köstlich

Das Schöne ist ja, dass man heute per Internet ganz einfach nach Rezepten suchen kann auf Basis der Lebensmittel, die man gerade noch da hat.

Bei mir waren es Zucchini, Auberginen und Tomaten, die einsam in der Küche herumlagen und endlich verarbeitet werden wollten. Was ich gefunden habe, ist ein unglaublich einfaches Rezept für Feta-Ofengemüse, das ich hier mit frischen Falafel aus dem Airfryer serviere.

Einfach die Zucchini und Auberginen in mundgerechte Stücken schneiden, ebenso zwei rohe Kartoffeln. Eine große rote Zwiebel in halbierten Ringen und 20 halbierte Kirschtomaten dazugeben. Dazu noch eine Packung Feta-Käse in Stücke geschnitten.

Das Ganze bunt vermischt aufs Bachblech geben und mit einer Sauce aus 1,5 EL Gemüsebrühe-Pulver, sechs EL gutem Öl und zwei gehackten Knoblauchzehen beträufeln. Nach 25 Minuten bei 180 Grad Oberhitze ergibt das eine wunderbar mediterrane Gemüsemischung. I Love it!

vor vier Jahren:

Von Leverkusen nach Odenthal

Historisches Zentrum von Odenthal mit der katholischen Pfarrkirche St. Pankratius

Auf einer schönen naturnahen Wanderung bin ich heute von Leverkusen ins Bergische Odenthal gelaufen. Die 21 km lange Tour startet am Südrand des Ortsteils Schlebusch und führt durch den Dünnwald nach Osten.

Im Wald ist ganz frisch eine Schneise geschlagen worden. Nach der Passage der Dhünn erahne ich, warum.Bei der kleinen Siedlung Hummelsheim sind auf freiem Feld mehrere Dutzend riesige Stahlrohre gelagert, wie sie bei der Verlegung unterirdischer Gaspipelines zum Einsatz kommen. Ein Arbeiter vor Ort bestätigt meine Vermutung.

Aus dem Tal der Dhünn steige ich nach Uppersberg auf, einer privilegierten Wohnlage, teilweise mit Blick über Leverkusen hinweg bis zur Skyline von Köln in 15 Kilometern Entfernung.

Trotz der leicht dunstigen Atmosphäre kann ich klar und deutlich den Dom und den Colonius ausmachen.

Weit geht es durch Wald und Feld nach Glöbusch und dort von den Höhen wieder hinunter in das Tal der Dhünn. In einiger Entfernung fällt der Blick zum schönen Schloss Strauweiler.

Ich laufe auf dem Mühlenweg etwas oberhalb der Dhünn in Richtung Odenthal und genieße bald den Blick auf den historischen Ortskern der Gemeinde an einer alten Furt über die Dhünn.

Immer an der Dhünn entlang geht es dann Richtung Küchenberg und dort am Mühlenbach entlang in Richtung Schildgen. Nach der Ostdurchquerung erreiche ich wieder den Dünnwald und bald darauf nach rund vier Stunden auch wieder meinen Startpunkt. Eine lange, aber abwechslungsreiche Wanderung mit viel Natur und zahlreichen hübschen Fachwerkhäusern entlang des Weges.

vor fünf Jahren:

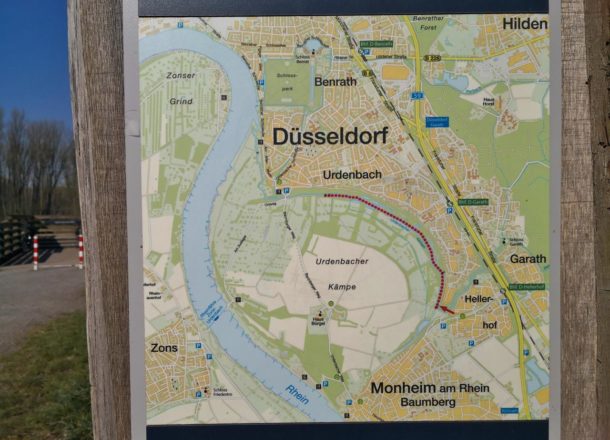

Frühling am Urdenbacher-Altrhein

Unterwegs am Rhein zwischen den südlichen Stadteilen von Düsseldorf und Monheim

Kurz vor Weihnachten war ich zuletzt mit Doxi am Urdenbacher-Altrhein im Düsseldorfer Süden. Damals war es trüb, der Rhein führte Hochwasser und es herrschte eine vorweihnachtliche Stimmung. Dabei lag die Temperatur kaum geringer als jetzt, Anfang April. Doch nun ist der Frühling da, die Sonne scheint und der Winter ist überstanden. Dafür haben wir Corona!

Mit Heike laufe ich vom Schlosspark Benrath am Rhein entlang in Richtung der Rheinfähre Zons. Uns fällt sofort auf: Hier sind trotz der Ausgangsbeschränkungen deutlich mehr Menschen unterwegs, als bei uns auf dem Land. Doch wo sollen sie auch alle hin? Die Bevölkerungsdichte ist hier einfach viel größer, das spürt man jetzt deutlich, wo so viele Menschen nicht arbeiten gehen.Auch auf dem Abschnitt hinter der Rheinfähre wird es nicht wesentlich leerer. Wir versuchen, so gut wie möglich Abstand zu halten und laufen weiter am Rhein entlang bis zum großen Campingplatz „Rheinblick“ am Kirberger Loch. Dort verlassen wir den Fluss und passieren am Ortsrand von Monheim-Baumberg das Gebiet des Urdenbacher Altrheins mit den Baumberger Auen.

Wir folgen dem alten Rheinbett, das der Fluss nach einem verheerenden Hochwasser im Januar/Februar 1374 verlassen hat, in Richtung Urdenbach und von dort wieder zurück zu unserem Startpunkt am Schlosspark Benrath. Eigentlich wollten wir noch den schönen Schlosspark durchqueren, doch auf den schmalen Wegen sind uns jetzt einfach zu viele Menschen unterwegs. Da kommen wir besser wieder, wenn die Corona-Krise vorüber ist.

vor sieben Jahren:

Stadtwanderung durch Maastricht

Blick von der Festung ins Zentrum von Maastricht

Ostersonntag. Als ich früh morgens mit den Hunden rausgehe, schlafen die meisten Menschen noch. Doch die Straßen sind bereits pickepacke voll – mit Regenwürmern. Überall schlängeln sie sich über den Asphalt: Rote, weiße, große, kleine, dicke, dünne. Ein sicheres Zeichen, dass es in der Nacht sehr viel geregnet hat.

Denn nur wenn die Erde fast gesättigt ist mit Feuchtigkeit und das Wasser den Sauerstoff in den oberen Bodenschichten verdrängt hat, verlassen die Würmer ihr geliebtes Habitat, um oberirdisch nach Luft zu schnappen. Das verheißt nichts Gutes für meine geplante Wanderung in der Eifel, denn bei so viel Regen sind auch viele naturnahe Pfade weich und vermatscht.

Also disponiere ich um und nehme eine schöne Stadtwanderung in Angriff – in Maastricht, denn da war ich noch nie. Und weil wir früh dran sind und die Autobahnen noch leer, erreichen wir schon nach gut 75 Minuten die südlichste Großstadt der Niederlande unmittelbar an der Grenze zu Belgien.Rund um die Innenstadt von Maastricht gibt es wenige kostenfreie Parkmöglichkeiten, wohl aber an einem nationalen Monument auf einem Hügel am Südrand der Stadt: an der ehemaligen Festung Sint Pieter.

Sie wurde im Jahr 1701 nach dem Abzug der französischen Streitkräfte errichtet, die zuvor im Französisch-Niederländischen Krieg von 1672–1679 erfolgreich die Stadt belagert, eingenommen und teilweise zerstört hatten.

Von der Festung sind es nur wenig mehr als ein Kilometer bis zur alten Stadtmauer, die das historische Zentrum einrahmt. Dort befindet sich auch der Stadtpark direkt an der Maas.

Maastricht gehört zu den drei ältesten Städten der Niederlande. Bereits um 500 v. Chr. gab es eine keltische Ansiedlung an einer Furt der Maas Im 13. Jahrhundert wurde die erste Stadtumwallung errichtet, nachdem Herzog Heinrich I. von Brabant Maastricht das Stadtrecht verliehen hatte.

Ein Teil des mittelalterlichen Maastrichts ist noch immer erhalten. Mit mehr als 1600 unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden nimmt die Stadt nach Amsterdam den zweiten Rang in den Niederlanden ein.

Die Nähe zur französischsprachigen Wallonie ist dabei unverkennbar. Viele Bauten, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, wirken irgendwie „belgisch“. Ein sehr interessanter Stilmix, den wir uns auf einer zweistündigen Tour durch das Zentrum anschauen.

Zu Hause wartet schon das Oster-Festessen. Deshalb soll es das für heute erst einmal gewesen sein. Aber wir kommen demnächst bestimmt noch einmal mit dem Womo wieder. Denn die Stadt ist wirklich schön und durch die vielen Studenten und die Nähe zu Belgien und Deutschland auch ein wenig kosmopolitisch. Für mich eine echte Entdeckung.

vor acht Jahren:

In Dassel am Rande des Sollings

Blick von den Amtsbergen Richtung Solling

Von Höxter am Westrand des Sollings bin ich einmal quer durch den Solling Richtung Osten nach Dassel gefahren. Die kleine Gemeinde liegt am nordöstlichen Rand des Sollings, südlich der Amtsberge und westlich des Ellenser Walds.

Die bis zu 500 m hohe bewaldete Buntsandsteinkuppel des Sollings läuft am Stadtrand von Dassel flach aus. Sanfte Weidetäler und landwirtschaftlich genutzte Flächen werden von klaren Bächen durchzogen. Die Landschaft wirkt lieblich und einladend, so kann man es vielleicht beschreiben.

Wir stehen auf dem kostenlosen Womo-Stellplatz am Freibad von Dassel. Nach einem Rundgang durch die historische Altstadt mit gut erhaltener Stadtmauer breche mit Doxi zu einer Wanderung in die nördlich von Dassel gelegenen Amtsberge auf.Diese gehören zu den Vorbergen des Sollings. Innerhalb der Amtsberge entspringen mehrere Bäche, die zum Einzugsgebiet von Weser und Leine gehören.

Der Waldboden ist zurzeit an vielen Stellen mit einem Teppich aus blühenden Bodendeckern überzogen.

Gelb und Weiß leuchtet es uns auf sattem Grün entgegen. Außerdem begegnen wir großen Flächen mit Bärlauch, die sich bereits durch ihren markanten Zwiebel-/Knoblauch-Geruch ankündigen.

Vom Waldrand haben wir immer wieder herrliche Fernblicke nach Westen auf den Solling und nach Osten in die sanft gewellte Landschaft, die sich bis zum nächsten Hügelzug mit Namen Elfas erstreckt. Eine wunderbare Wanderung.

vor neun Jahren:

Vier-Türme-Tour um Wetzlar

Blick von der Ruine Kalsmunt hinunter auf Wetzlar

Unseren Aufenthalt in Wetzlar nutzen wir am Nachmittag für eine schöne 17-Km-Wanderung über die Höhen rund um die Stadt. Der gut gekennzeichnete Wanderweg 1 führt uns zu vier Türmen, die teils eine herrliche Aussicht auf die Stadt und die umgebenden Mittelgebirge bieten.

Von unserem Stellplatz an der Dill wandern wir zunächst hinauf zum Kalsmunt, einer Burgruine in unmittelbarer Nähe der Altstadt.Weiter geht es durch Wald, Wiesen und Felder hinauf zum Stoppelberg, dessen Basaltkuppe mit 401 Metern Höhe ü.N.N den höchsten Punkt von Wetzlar bildet. Neben dem Aussichtsturm, der einen schönen Blick in den Taunus bietet, ragt hier ein großer Sendemast in den Himmel.

Anschließend laufen wir auf grünen Wegen durch die Stadt und die angrenzenden Wälder zur Brühlsbacher Warte, einem Turm, der ehemals zur Landwehr rund um Wetzlar gehörte, und wegen seiner spitzen Form im Volksmund auch als „Bleistift“ bekannt ist.

Danach wandern wir in nordöstlicher Richtung um die Stadt herum, um zur Garbenheimer Warte zu gelangen, die 1901 zum „Bismarckturm“ umgebaut wurde.

Von dort steigen wir durch ein exklusives Wohngebiet entlang des Goethe-Wanderwegs langsam wieder zur Altstadt von Wetzlar und zu unserem Stellplatz an der Dill herab.

Ein insgesamt doch recht langer Weg, der sich durch die vielen schönen Aussichten aber absolut gelohnt hat. Und wann hat man schon einmal vier Türme auf einer einzigen Tour?

vor neun Jahren:

In der Altstadt von Wetzlar

Blick über die Lahn zur Altstadt und zum Dom von Wetzlar (Foto: Crusto | http://commons.wikimedia.org | Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)

Wir sind auf dem Weg in den Steigerwald östlich von Würzburg. Auf halber Strecke machen wir für einen Tag in Wetzlar in Mittelhessen halt. Wir stehen mit dem Wohnmobil an der Dill, die wenige hundert Meter weiter stromabwärts in die Lahn mündet.

Wetzlar erstreckt sich auf meist hügeligem Terrain bis zu den Anhöhen beiderseits des Lahntals.

Die Stadt liegt am Trennungspunkt dreier Mittelgebirge: Südlich der Lahn liegt der Taunus; nördlich der Lahn und westlich der Dill beginnt der Westerwald; nördlich der Lahn und östlich der Dill erhebt sich das Rothaargebirge.Wetzlars optische, feinmechanische, elektrotechnische und stahlverarbeitende Industrie brachten es zur Weltgeltung. Ein Glücksfall für Wetzlar war die 1689 vollzogene Verlegung des höchsten Gerichtes des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, des Reichskammergerichts, in die Stadt.

Von Mai bis September 1772 war Johann Wolfgang Goethe am Reichskammergericht als Praktikant eingeschrieben.

Seine glücklose Romanze mit Charlotte Buff während dieser Zeit war Stoff für seinen Erstlingsroman „Die Leiden des jungen Werthers“, mit dem er Wetzlar weltweit bekannt machte.

Heute erinnert ein Goethe-Wanderweg und verschiedene Denkmäler an den großen deutschen Dichter.

Am Abend unternehmen wir einen Spaziergang durch die historische Altstadt von Wetzlar, die weithin sichtbar vom Wetzlarer Dom überragt wird. Er gehört zu den ältesten Kirchen in Deutschland, die von Katholiken und Protestanten gemeinsam genutzt werden. Um ihn herum gruppieren sich zahlreiche sehenswerte Fachwerkhäuser, die sich bis hinunter zur alten Lahnbrücke ziehen. Alles sehr hübsch anzusehen.

vor 17 Jahren:

Prüfung IPO-FH beim RZV in Brüggen

An diesem Wochenende stand mal wieder eine IPO-FH für uns an. Die Prüfung fand beim RZV in Brüggen statt und stand ganz unter dem Motto „Fährten“. Es hatten sich insgesamt 10 Prüflinge angemeldet, davon: 4 x IPO-FH, 1 x FH2, 3 x FH1, 1 x VPG2 und 1 x VPG3.

Ich zog mit Bloxi die letzte Fährte. Gegen Mittag waren wir dran. Wir hatten Wintergerste als Bewuchs – nicht so gut für uns.

Bloxi suchte zuerst intensiv die Fährte ab, wurde dann aber immer nachlässiger und suchte schließlich nicht mehr voll konzentriert. Ich wusste schon, dass dies einer ihrer Schwachpunkte ist, denn wir haben zu Hause keine Möglichkeit, in solchem Gelände zu üben.

Ihre Nase ist so sensibel, dass sie mit erhobenem Kopf fährtet und nur „tupft“. Naja, am Ende kamen 82 Punkte raus.

Am nächsten Tag war Acker mit getrocknetem Belag (Senf- oder Erbsengrün) angesagt. Der Wind blies wieder kräftig, aber dafür schien auch die Sonne. Bloxi gab sich wieder Mühe, aber es war doch sehr anstrengend, sodass sie auf dem letzten Drittel der Fährte viel entlastete. Ich machte an den Gegenständen längere Pausen, um ihr zu helfen. Am Ende war ich froh, dass wir es geschafft haben. 91 Punkte waren die Belohnung.

vor 19 Jahren:

99 Punkte – kein Aprilscherz

Ein Bericht von Claudia:

Nachdem Bloxi in den vergangenen Wochen bereits wieder eine gute Kondition bei der Fährtenarbeit gezeigt hatte, meldete ich uns für unsere erste FH-2 Fährtenhundprüfung des Jahres an. Heute war es so weit: Zum ersten Mal nach 5-monatiger Babypause stiegen wir wieder bei einer Prüfung in den Acker.

Bei strömendem Regen und starkem Wind gingen wir als letztes Paar an den Start. Bloxi suchte ihre Fährte sehr konzentriert ab, ließ sich weder durch die schlechten Bedingungen, noch durch aufgestöberte Hasen stören (Gott sei Dank).

Lediglich das Verweisen war heute nicht so ganz ihr Ding, da der Boden durch den Regen übel vermatscht war. Nur zögerlich ließ sie sich ins Sitz nieder.

Der Richter war dennoch beeindruckt von Bloxis Leistung und gab uns dafür 99 von möglichen 100 Punkten ( „vorzüglich“ ).

Den einen fehlenden Punkt verloren wir, da Bloxi zweimal schräg sitzend die Gegenstände verwiesen hat. Ein schönes Ergebnis, für das Bloxi mit einer dicken Fleischwurst ordentlich belohnt wurde.